-

François-Edouard RAYNAL

Le 6 juillet 1830, naissait à Moissac, François Edouard Raynal (vue 31/62 6 e 112-49)

L’an mille huit cent quatre-vingt-dix-huit et le vingt-neuf avril ont comparus à la mairie de Valence d’Agen, les sieurs Valbere Henri, docteur en médecin âgé de quarante et un ans et Daurat Abel secrétaire de la mairie âgé de quarante deux ans, domiciliés à Valence, voisins du défunt ci-après dénommé Raynal François Edouard, retraité, âgé de soixante-huit ans, célibataire, né à Moissac, demeurant à Valence fils de feu Raynal Bernard et de feue Rémy Virginie, est décédé hier soir à onze heures et demie dans sa maison d’habitation sise en cette ville, chemin de la gare… Il s'agit bien de la même personne. En 1898, François Edouard Raynal, né à Moissac est un paisible retraité à Valence d'Agen. Vingt-huit kilomètres séparent les deux villes.

un maire? un député?

pas de Légion d'Honneur et de décorations à la boutonnière.

Je vous laisse découvrir une partie de son histoire...

En 1868, il publie un livre autobiographique qui rencontre un grand succès, qui sera par la suite réédité plusieurs fois, couronné par l'Académie Française.

On le trouve toujours en livre de poche, et nombreux sont les écoliers qui ont pu le recevoir comme livre de prix.

Ce livre est dédicacé à sa mère A MA MERE

Chère et tendre mère

Il y a bientôt un an, tu ne me croyais plus de ce monde ; tu vivais dans la douleur, dans les larmes. Sans enfants, car moi, ton premier-né, j’étais le seul que la mort t’eût laissé, tu traînais tes derniers jours comme un fardeau.

Mère, console-toi, sèche tes pleurs, quitte tes habits de deuil. Dieu a entendu tes prières et il a eu pitié de nous. Contre toute espérance, ton fils est revenu.

Tu connais l’étendue de mon amour filial ; mais si grand qu’il puisse être, comment le comparer à ton amour maternel, à cette affection profonde, à ce tendre dévouement, à cette abnégation sans bornes qui sont, à mes yeux, quelque chose de divin ?

Et pendant plus de vingt ans j’ai pu te quitter ! J’ai pu mettre entre nous des abîmes : presque un quart de siècle et des milliers de lieux ! Et pourquoi ? Pour courir après la fortune et les aventures !

extrait

et aux lecteurs, il écrit: J’espère ne pas me tromper : aux jeunes gens qui le liront, ce livre montrera compbien il est important –à quelque condition que l’on appartienne- de s’instruire, de travailler, d’acquérir de bonne heure des connaissances qui plus tard, dans des circonstances impossibles à prévoir, peuvent devenir du plus grand secours et sans lesquelles on n’est capable ni de s’aider soi-même ni d’aider les autres.

A tous ceux qui ont à lutter contre les difficultés de la vie (ce livre) apprendra que, même dans les situations les plus cruelles et, en apparence, les plus désespérées, il ne faut jamais s'abandonner, et qu'à force de volonté, d'énergie et de confiance inébranlable dans la Providence, on parvient à lasser la mauvaise fortune et à en triompher.

extrait

son livre est sur gallica ici

Je le laisse raconter le début de son histoire:

Je suis né à Moissac, dans le département de Tarn-et-Garonne. J'étais à peine entré dans ma quatorzième année quand un brusque revers de fortune vint changer la position de mes parents; à l'aisance dont ils jouissaient succéda tout d'un coup la gêne. Ce fut avec de vifs regrets que je me vis contraint de quitter le collège de Montauban, où je faisais mes études, car j'avais déjà commencé à comprendre la nécessité de l'instruction pour qui veut faire son chemin dans le monde.

Mon frère et ma sœur furent aussi retirés de leurs pensions, mais ils étaient encore trop jeunes pour s’affliger des tristes conséquences du désastre qui nous frappait.

Mon père, qui dans sa jeunesse avait étudié le droit et s’était destiné au barreau, aurait pu, grâce à sa fortune, s’abstenir d’exercer une profession et suivre dans la retraite ses goûts simples et modestes. Mais le moment était venu pour lui de renoncer au repos, de s’appliquer à un travail productif, et il résolut d’aller habiter Bordeaux, où il lui serait plus facile que dans une petite ville d’employer utilement son activité.

Pour moi, la vie de luttes et de privations où je voyais s’épuiser mes parents m’inspira un ardent désir de leur venir en aide. Alléger leur fardeau dans le présent et un jour rétablir leur fortune, telle était ma constance préoccupation. Pour y parvenir, je ne voyais qu’un seul moyen : c’était de m’embarquer, de me faire marin, d’aller chercher à l’étranger, au bout du monde, s’il le fallait, les ressources que la France ne pouvait m’offrir. J’avais entendu parler de personnes qui, après s’être expatriées ainsi, étaient revenues riches ou dans une large aisance. Pourquoi n’aurais-je pas le même bonheur ? Peut-être aussi cette idée me souriait-elle d’autant plus que, depuis quelques années, j’avais puisé dans la lecture de certains livres un goût très vif pour les aventures.

C’est ainsi qu’il s’embarqua comme mousse sur le Virginie-et-Gabrielle, trois-mâts de quatre cents tonneaux qui allait faire un voyage dans l’Inde et qui était commandé par un ami de son père le capitaine Loquay.

Comme le capitaine Loquay relâcha à Sainte Hélène, j’eus l’idée d’y recueillir quelques reliques du tombeau de Napoléon, des fragments de pierre et un rameau du fameux saule ; Je savais que ces débris seraient de précieux trésors pour mon grand-père, bon vieillard qui avait fait autrefois toutes les campagnes de la République et de l’Empire.

un exemple de reliquaire constitué après un voyage à Sainte Hélène

En 1849, à vingt ans, il est régisseur d’une plantation de l’île. La plantation prospère, le propriétaire est content. Le régisseur a l’air particulièrement ferme avec les employés.

En 1852, il entend parler de la découverte de l’or en Australie.

On ne parlait que d’énormes fortunes faites en quelques jours, de morceaux d’or pesant cinquante cent livres, trouvés à la surface du sol ou à peu de profondeur ; de pauvres gens, laboureurs, ouvriers, matelots, menant à leur retour une vie de grand seigneur, répandant l’or à pleines mains, se livrant, dans leur ivresse, aux plus folles extravagances, celui-ci commandant un bain de pieds au vin de Champagne, celui-là allumant son cigare avec un bank-note qui aurait fait vivre dans l’aisance pendant plusieurs mois une famille entière; d’une incessante marée humaine venant de tous les points du globe et affluant en Australie; de magnifiques navires restés sans maître dans les ports de Sidney et de Melbourne, abandonnés qu’ils étaient par l’équipage, par les officiers, par le capitaine lui-même, tous partis pour les mines d’or.

En février 1853, il renonce à son emploi de régisseur et part sur un « mauvais petit bâtiment » qui le dépose à Port Philipp en Australie.

Il passe deux mois sur un paquebot qui fait le service entre Sidney et Melbourne pour appendre l'anglais.

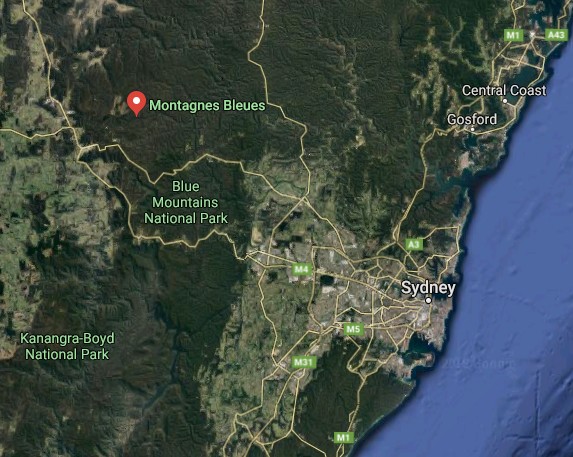

Je passai onze année en Australie, les trois premières dans les placers de la province de Victoria, les huit autres dans ceux de la Nouvelle-Galles du Sud, principalement sur les bords de la rivière Turon et de ses tributaires. Je ne puis me plaindre d’avoir été moins favorisé que la plupart des autres mineurs; je trouvai assez d’or pour couvrir mes dépenses et même pour avoir quelque avance qui me permettait de faire face aux besoins imprévus. Toutefois mon but n’était pas atteint; je ne voulais revenir dans ma famille qu’après m’être mis en état de vivre avec elle dans l’aisance. Quelquefois je perdais courage, mais toujours au moment où je désespérais, il arrivait qu’une trouvaille plus heureuse, la découverte d’un filon qui promettait des trésors, me rendait l’espoir et m’engageait à persévérer. Peut-être fus-je trop ambitieux. Peut-être eus-je moins de sagesse qu’un brave matelot irlandais qui, pendant toute la durée de mon séjour aux mines de Victoria fut mon fidèle compagnon, mon ami dévoué. L’honnête Mac-Lure, lui, n’avait qu’un but, c’était d’amasser une somme d’argent suffisante pour retourner dans sa patrie, y devenir propriétaire d’une petite ferme et y fonder une famille. Durant nos heures de repos, sous notre tente, tout en faisant rôtir sur la braise nos côtelettes de mouton ou en fumant nos pipes, il me parlait de ses projets, le me traçait le tableau de son futur bonheur, quand, dans les soirées d’hiver, assis au coin de son feu entre sa vieille mère et sa femme, il raconterait ses aventures à ses enfants grimpés sur ses genoux, en buvant à petits coups un bon verre de grog. Et mon brave Mac-Lure a vu son rêve se réaliser. Quelques années plus tard –j’étais alors dans les vallées des montagnes Bleues- je reçus de lui une lettre, écrite d’Irlande, où il m’annonçait qu’il possédait la petite ferme tant souhaitée, que sa mère vieillissait en paix sous son toit, qu’il avait trouvé une femme à son gré, que le verre de grog ne lui faisait pas défaut et qu’il avait tout lieu d’espérer que les enfants ne tarderaient pas à venir… Il était heureux ! la modestie de ses goût était récompensée.

Je vous laisse rêver à la vie de notre chercheur d'or, et nous retrouverons la suite des aventures de François Edouard Raynal dans un prochain article.

Martine

-

Commentaires